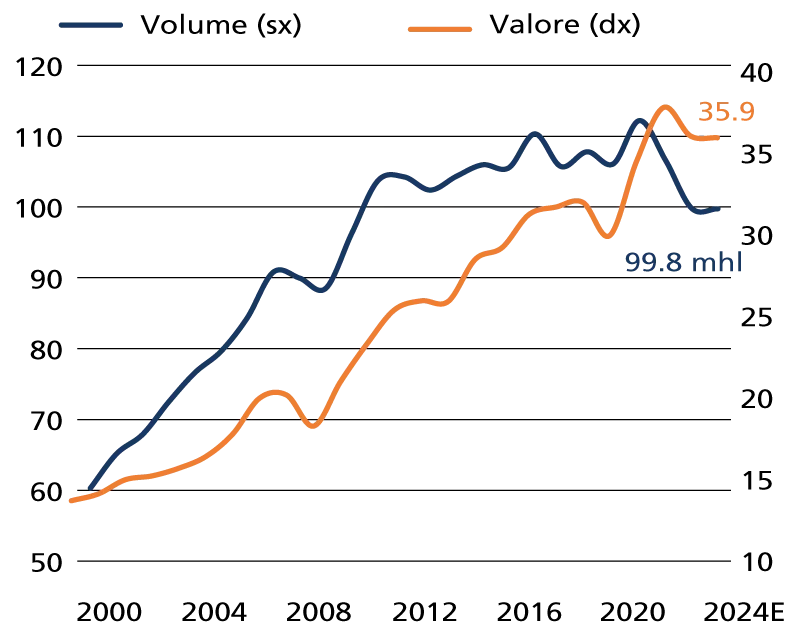

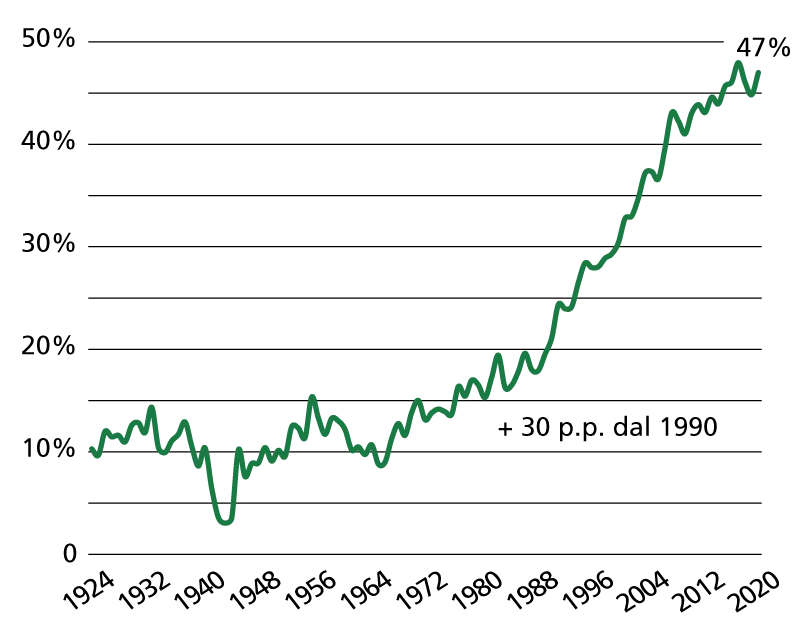

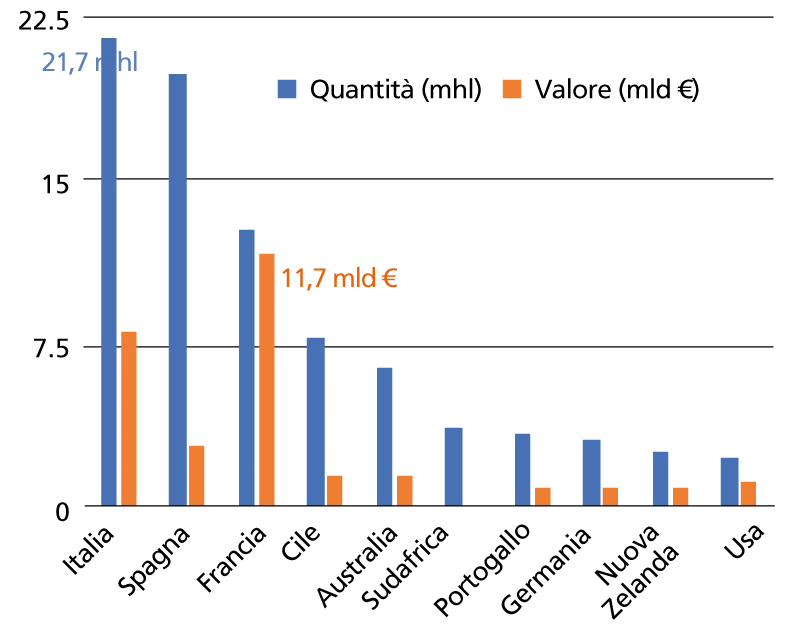

Quasi una bottiglia su due di vino attraversa le frontiere prima di essere stappata. Un prodotto sempre più internazionale. Se nel 2000 ancora solo il 27% del vino consumato nel mondo proveniva dall’estero, oggi l’incidenza degli scambi è prossima al 45% e le esportazioni nel 2024 hanno raggiunto un valore record di quasi 36 miliardi di euro. Saldamente in testa, lo storico terzetto Italia, Francia e Spagna: insieme generano il 63,6% del valore globale e il 54,5% dei volumi.

Primo mercato di destinazione gli Stati Uniti, che importano per 6,3 miliardi. Nonostante un calo dei consumi (-5,8% nel 2023), hanno comunque assorbito 33,3 milioni di ettolitri (mhl), acquistando dall’estero circa un terzo di quanto consumano. Inevitabile, dunque, che i dazi trumpiani abbiano agitato i produttori europei. La Dichiarazione congiunta tra Ue e Usa, finalizzata lo scorso 21 agosto, non ha fatto sconti a vini, spiriti e aceti. E il problema non è solo l’impatto diretto, ma l’effetto moltiplicatore lungo la catena di distribuzione: dagli importatori ai ristoratori, ogni passaggio gonfia il prezzo finale, aggravato inoltre dal rafforzamento dell’euro sul dollaro.

«La crescita di un mercato vinicolo internazionale altamente diversificato ma interconnesso è stata resa possibile dall’efficace funzionamento del sistema multilaterale basato su regole, andato delineandosi da metà anni Novanta con gli accordi dell’OMC. Il commercio rappresenta un’opportunità, che dipende dalla stabilità e dalla reciprocità garantite dalle istituzioni internazionali. E inoltre si tratta di molto più di una semplice transazione economica. È uno scambio culturale e di savoir faire. Ed è uno stimolo agli investimenti transfrontalieri», dichiara John Barker, Direttore generale dell’OIV, l’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, impegnata nella promozione della cooperazione, nell’armonizzazione e nella condivisione delle conoscenze per far progredire gli interessi comuni del settore. Con i suoi 51 Stati membri rappresenta l’85% della superficie vitata mondiale, l’88% della produzione e il 75% del consumo globali.

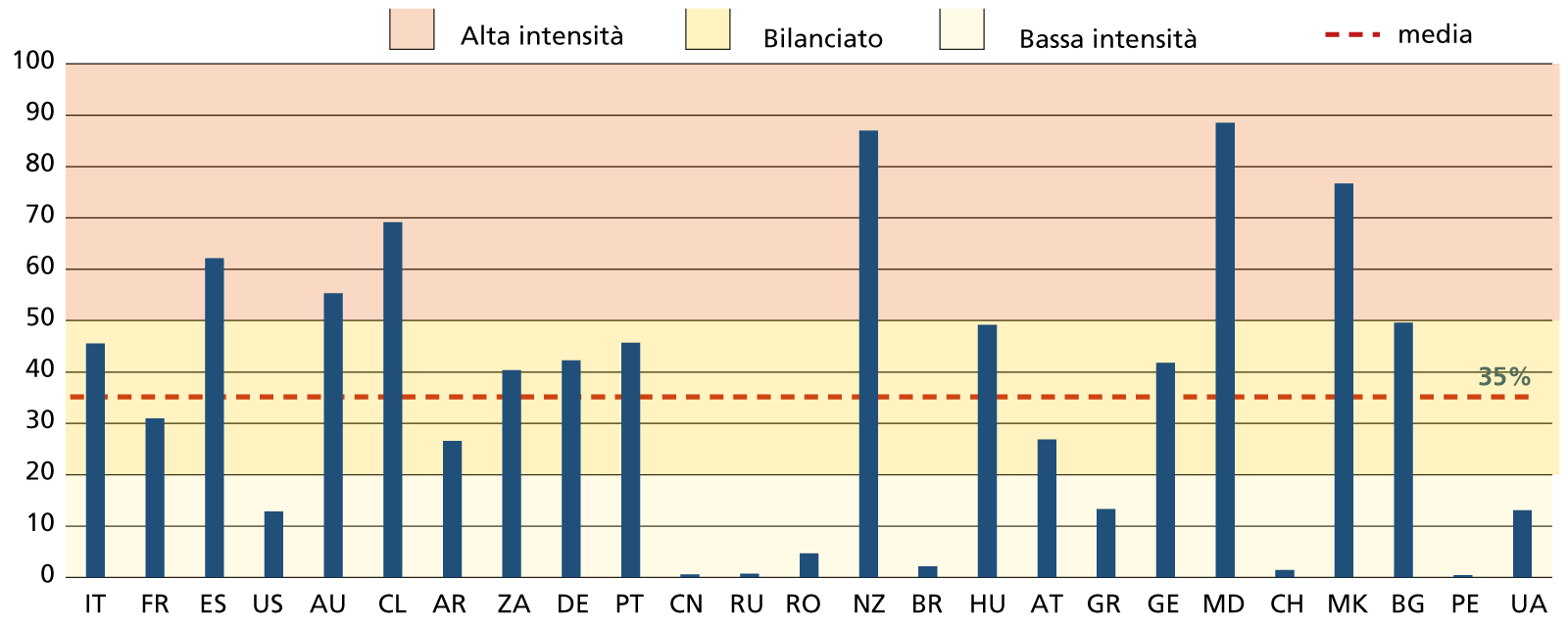

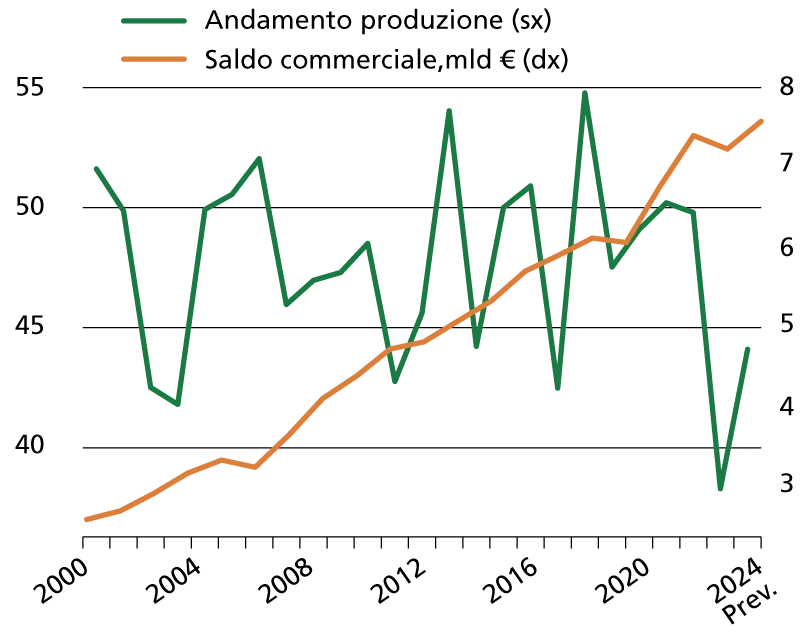

Ma le tariffe commerciali non sono che una delle variabili a preoccupare. «Oltre alle perturbazioni economiche e geopolitiche a breve termine, è importante considerare i fattori strutturali che influenzano produzione e consumi», precisa John Barker. Il 2024 è stato un anno particolarmente difficile. Gelate precoci, piogge intense, siccità prolungate e la conseguente pressione delle malattie fungine della vite hanno messo in difficoltà le principali regioni vinicole di entrambi gli emisferi, portando la produzione mondiale al livello più basso degli ultimi 60 anni: 225,8 milioni di ettolitri. «Il calo non riguarda solo i vigneti, ma anche i consumi. Negli ultimi decenni si è osservata una convergenza nelle abitudini: i grandi paesi tradizionalmente produttori in Europa e Sud America hanno progressivamente moderato il loro consumo, mentre altri mercati hanno iniziato ad apprezzarlo. Il problema centrale degli ultimi anni è che persino i mercati ad alta crescita, come Stati Uniti e Cina, stanno rallentando», prosegue John Barker.

Anche l’inflazione post-pandemica ha lasciato il segno. «I costi di produzione e distribuzione sono aumentati, mentre il potere d’acquisto dei consumatori è calato. Oggi il prezzo medio dell’export è superiore del 30% rispetto al periodo pre-Covid, attestandosi a 3,60 euro al litro», nota il Direttore generale dell’OIV.

Su questi nodi si è concentrato il 46esimo Congresso mondiale della vigna e del vino, ospitato per la prima volta in Moldova lo scorso giugno, con oltre 500 partecipanti. Ma non ci si è fermati a guardare il bicchiere mezzo vuoto. Eloquente il tema guida “Delineare il futuro della vigna e del vino: resilienza, valore, innovazione”: «Le sfide del settore rappresentano anche opportunità per chi saprà adattarsi. Il vino non può vivere solo di qualità e tradizione: oggi più che mai, dobbiamo farci guidare da due stelle polari: da un lato, la cooperazione, perché nessuna regione e nessun paese può avere tutte le risposte; dall’altro, la scienza, perché è lì le troveremo», afferma John Barker.

Resilienza significa, prima di tutto, affrontare l’impatto del cambiamento climatico. Nuove pratiche agronomiche, tecniche enologiche e varietà più resistenti diventano indispensabili per garantire qualità e continuità produttiva. Tanti i progetti già in corso. Ma innovazione vuol dire anche comunicare in modo diverso. «Per restare rilevanti dobbiamo guardare al vino con gli occhi dei nuovi consumatori, comprenderne gusti e abitudini, comunicare secondo le loro modalità», aggiunge Barker. L’OIV si impegna a fornire una prospettiva globale attraverso la raccolta di dati e statistiche. Di recente ha ad esempio lavorato a uno studio sul re-export, che rappresenta una delle principali componenti del commercio mondiale di vino, toccando il 13% delle esportazioni, dunque in media oltre 4,5 miliardi di euro. Capirne le logiche è fondamentale anche per i produttori, perché significa sapere dove le loro bottiglie vengono effettivamente acquistate e, dunque, poter focalizzare strategie di vendita e mercati su cui puntare.

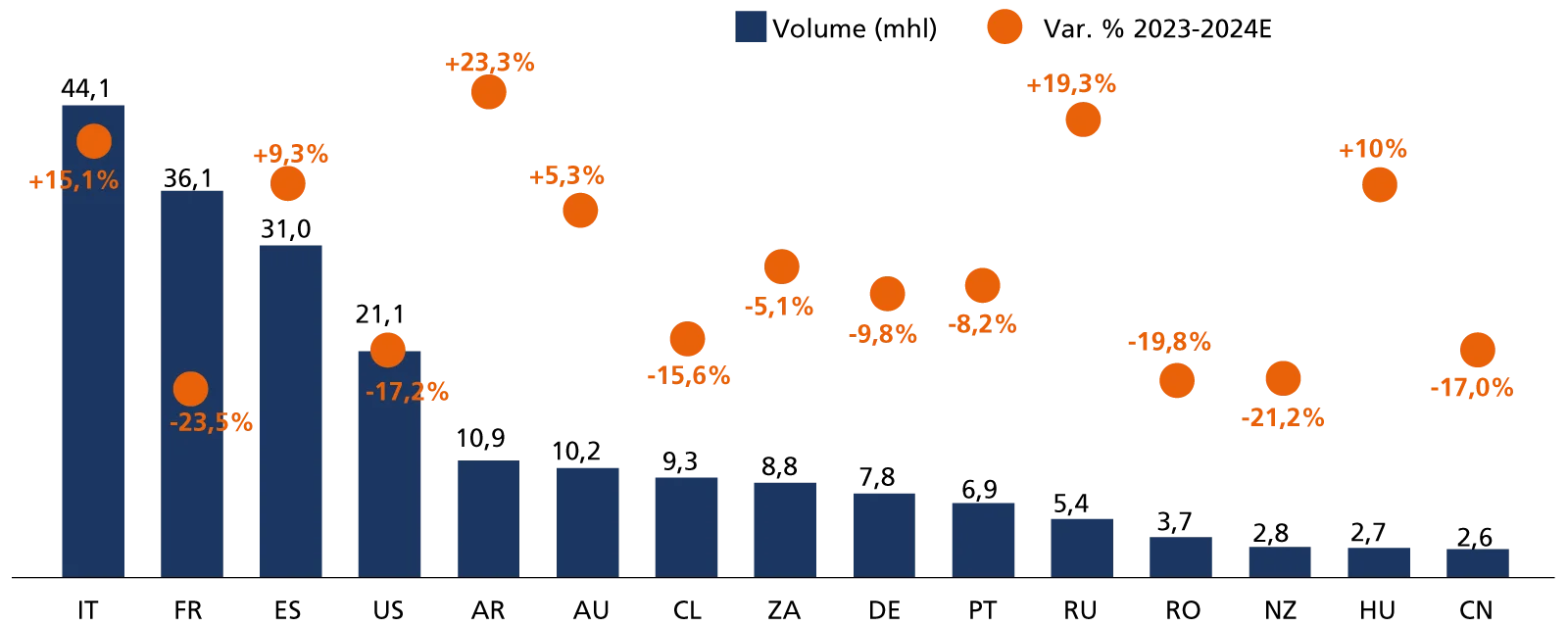

Italia in controtendenza

Fra le poche nazioni nel 2024 ad aver incrementato la produzione, l’Italia: +15,1% rispetto al minimo storico del 2023, per un totale di 44 mhl. «Abbiamo così riconquistato la leadership mondiale nella produzione vinicola in volume, sebbene il dato vada contestualizzato essendo, oggi più di ieri, profondamente legato al cambiamento climatico e alle sue conseguenze sulla produzione», avverte Albiera Antinori, Presidente del Gruppo Vini di Federvini, nonché 26esima generazione della storica azienda di famiglia, la Marchesi Antinori, di cui è Presidente.

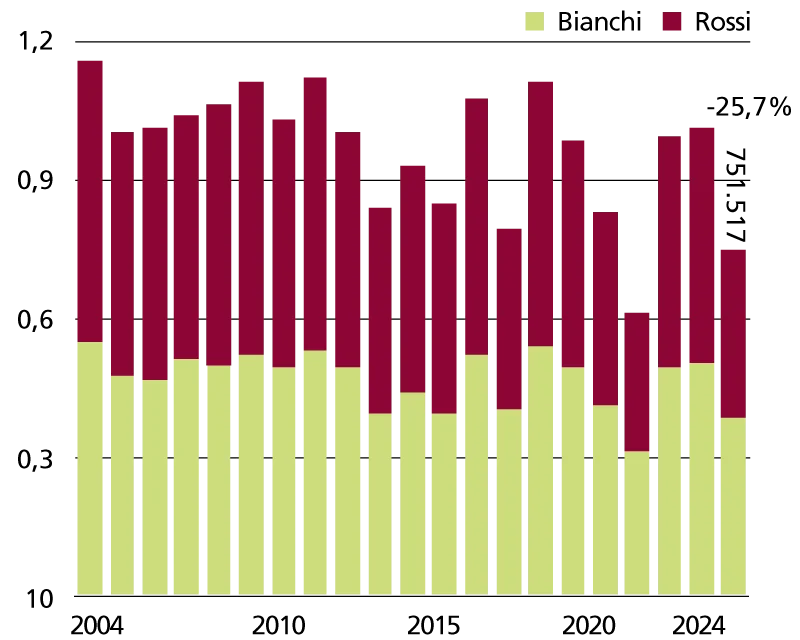

Un settore strategico per l’economia italiana, con forte impatto su produzione, occupazione e territorio. Secondo l’Osservatorio Federvini 2024, il comparto genera 5,5 mld di euro di valore aggiunto diretto, quasi 10 includendo l’indotto. Diffuso in oltre 300 aree a denominazione, spesso in territori marginali, coinvolge 210mila aziende agricole e 45mila imprese di trasformazione, contribuendo a mercato del lavoro, paesaggio e sostenibilità. I bianchi guidano la produzione (60%), trainati dagli spumanti (17% della produzione nazionale nel 2024). Oltre il 90% delle società vinicole vende all’estero, per una quota pari al 52,9% del fatturato, secondo l’indagine annuale presentata dall’Area Studi di Mediobanca che esamina le performance di 255 società di capitali italiane, che esprimono il 94,9% del fatturato nazionale del settore, con ricavi aggregati pari a 11,7 miliardi di euro. Toscana, Abruzzo e Piemonte mostrano la maggiore vocazione internazionale.

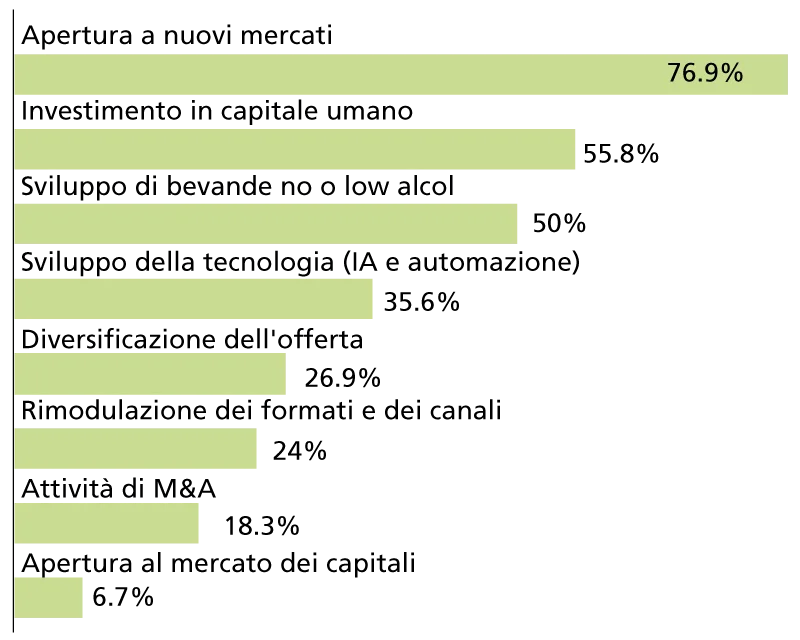

«La resilienza dell’export italiano gioca un ruolo chiave, a differenza della contrazione dei valori per Francia e Spagna, rispettivamente -2,8% e -3,2%. In vent’anni, l’export del vino italiano è cresciuto del +188%, passando da 17% a 22% di quota di mercato globale, raggiungendo oggi 46 paesi. Le imprese stanno puntando sulla diversificazione, anche se il mercato statunitense, dove esportiamo il 23,8% del valore, resta la destinazione che regala le maggiori soddisfazioni in termini di marginalità», sottolinea la Presidente del Gruppo Vini che auspica un approccio europeo unitario e pragmatico per superare le tensioni transatlantiche e una maggiore attenzione a una politica commerciale capace di promuovere accordi di libero scambio.

«La questione dei dazi rappresenta un vero “campanello d’allarme” sull’importanza crescente di diversificare i mercati di sbocco. In particolare, lo strumento della misura OCM (Organizzazione Comune del Mercato) che finanzia attività di promozione e informazione nei mercati esterni all’Ue, va potenziato e semplificato, prevedendo un aumento dell’intensità di aiuto e maggiore flessibilità, anche nella rendicontazione delle spese, per sostenere efficacemente le imprese nelle azioni promozionali sui mercati alternativi», afferma Albiera Antinori. Un decisivo passo avanti potrebbero rappresentarlo anche le proposte legislative del “Pacchetto Vino” che in autunno sarà sottoposto al voto del Parlamento europeo. Tra i punti salienti: semplificazione dell’etichettatura, più flessibilità produttiva, sostegno alla promozione e investimenti per l’adattamento climatico.

Misure drastiche come l’estirpazione dei vigneti finanziata dal Governo francese, con incentivi differenziati tra estirpi temporanei e definitivi, non sembrano poter attecchire in Italia. «In materia di regolazione dell’offerta, la nostra Federazione auspica misure e interventi puntuali, onde evitare politiche calate dall’alto e orizzontali. Piuttosto occorre lavorare sulla domanda e sulla creazione di valore. Una reale semplificazione normativa, un maggiore supporto istituzionale nella promozione sui mercati internazionali, lungimiranza nell’osservare le tendenze di mercato, investimenti mirati, potenziamento della collaborazione pubblico-privato e visione a lungo termine sono alcuni dei fattori chiave da cui oggi dipende la competitività di un’azienda vinicola», suggerisce chi ne dirige una alla 26esima generazione, che di cambiamenti in oltre sei secoli molti ne ha brillantemente superati, oltre ovviamente ai passaggi generazionali. Che per un settore al 65% costituito da imprese di famiglia, sono una tematica prioritaria.

Secondo il sondaggio di Area Studi Mediobanca, condotto ad aprile fra le aziende del settore, il 30% ha già affrontato la successione, il 39% è in transizione, mentre il 16% è in fase di pianificazione. Così si spiegano anche diverse operazioni di M&A, sebbene la maggioranza sia motivata da logiche di consolidamento e di espansione all’estero.

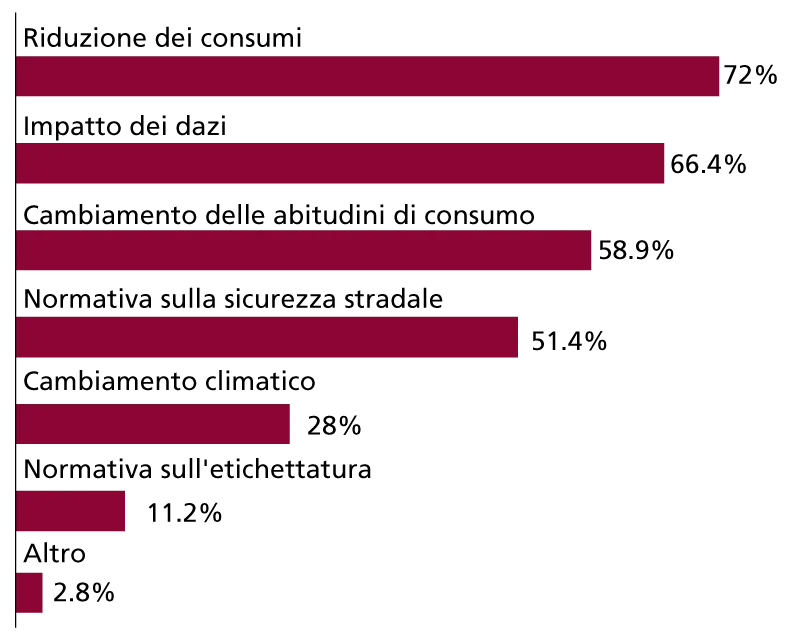

Sempre il medesimo sondaggio evidenzia come la riduzione dei consumi venga riconosciuta come la principale minaccia strutturale per il futuro del settore (72%, molto più del cambiamento climatico, 28%). «Occorre lavorare a una comunicazione sul vino diversa e innovativa. A destare particolare preoccupazione, inoltre, anche la crescita del fronte salutista e anti-alcol che lancia iniziative, anche di natura politica, fondate su divieti e restrizioni per combattere le “malattie alcol-correlate”: il rischio è di demonizzare il vino senza distinguere tra abuso e un consumo consapevole e conviviale», avverte la Presidente del Gruppo Vini.

Oltre a essere prodotto, il vino è sempre più vissuto come destinazione. L’enoturismo amplifica il valore del marchio perché trasforma il vino in esperienza, legandolo a paesaggio e territorio. «Sempre più diffuso, l’enoturismo sta acquisendo crescente rilevanza in termini economici per le aziende. Offre infatti la possibilità di generare valore continuo e incrementare le vendite dirette, oltre alla sua funzione di business a sé stante e, non ultimo, di utile strumento per la raccolta, l’elaborazione e l’utilizzo di dati per finalità commerciali», conferma Oriana Romeo, Senior Analyst dell’Area Studi Mediobanca. Le attività più diffuse restano le visite in cantina (75,4% delle aziende), seguite dall’ospitalità in strutture proprie (34,2%) e dalla ristorazione (22,8%).

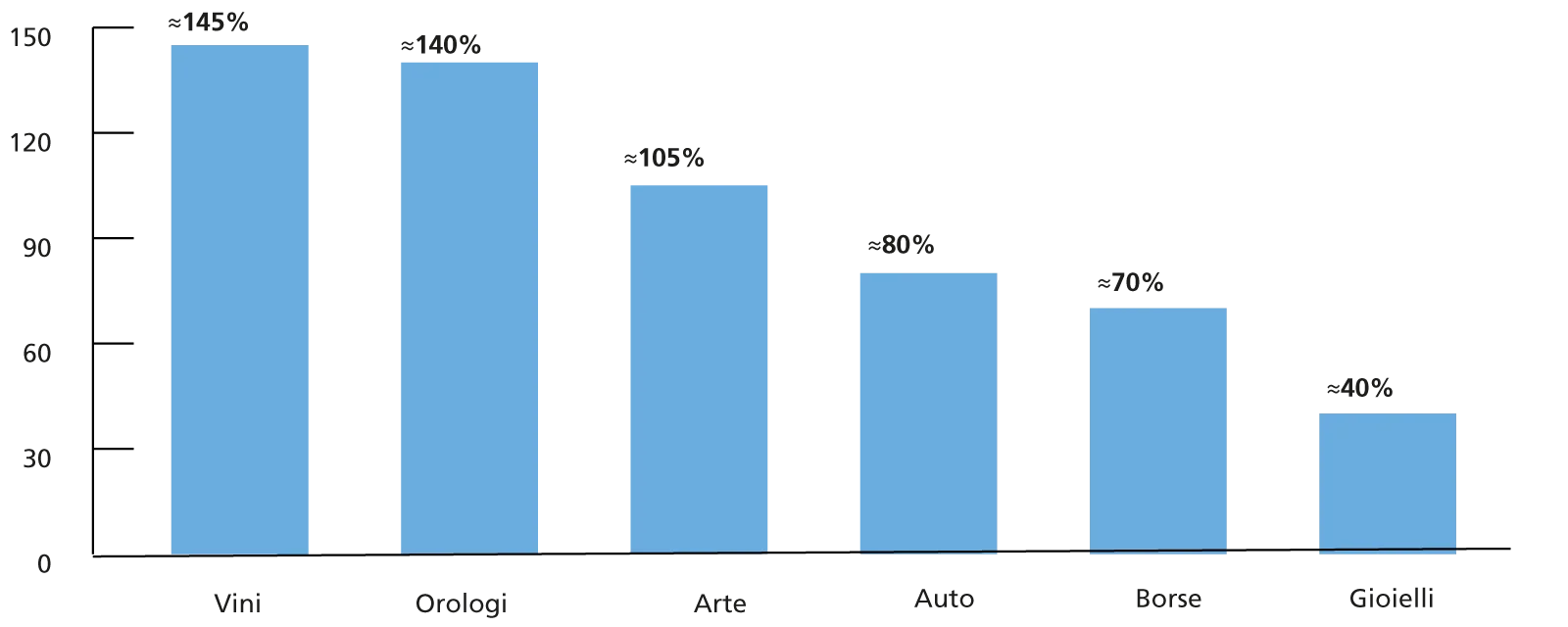

Nicchia del mercato mondiale dei beni di lusso, con un valore stimato di 30 miliardi di euro su un totale di 1.478 miliardi, i fine wines hanno registrato nel decennio 2013-2023 la performance più elevata rispetto ad altri asset del lusso. A favorirli, la combinazione tra capacità di migliorare nel tempo e rigidità dell’offerta, che li rende un investimento alternativo tanto in ottica speculativa quanto come bene da godere direttamente.

«I fine wines si rivolgono principalmente ad appassionati di vino con elevate capacità di spesa e molto informati sul mercato e sulle caratteristiche delle etichette. I principali fattori di richiamo sono la qualità del territorio e del vino, che deve essere garantita nel tempo, la celebrità del marchio e la relativa scarsità, tutti fattori che rendono il prodotto difficilmente sostituibile. La profittabilità delle aziende produttrici di fine wines è garantita dalla capacità delle imprese di vedersi riconosciuto un valore di vendita che prescinde dai costi industriali», spiega Oriana Romeo, Senior Analyst dell’Area Studi Mediobanca.

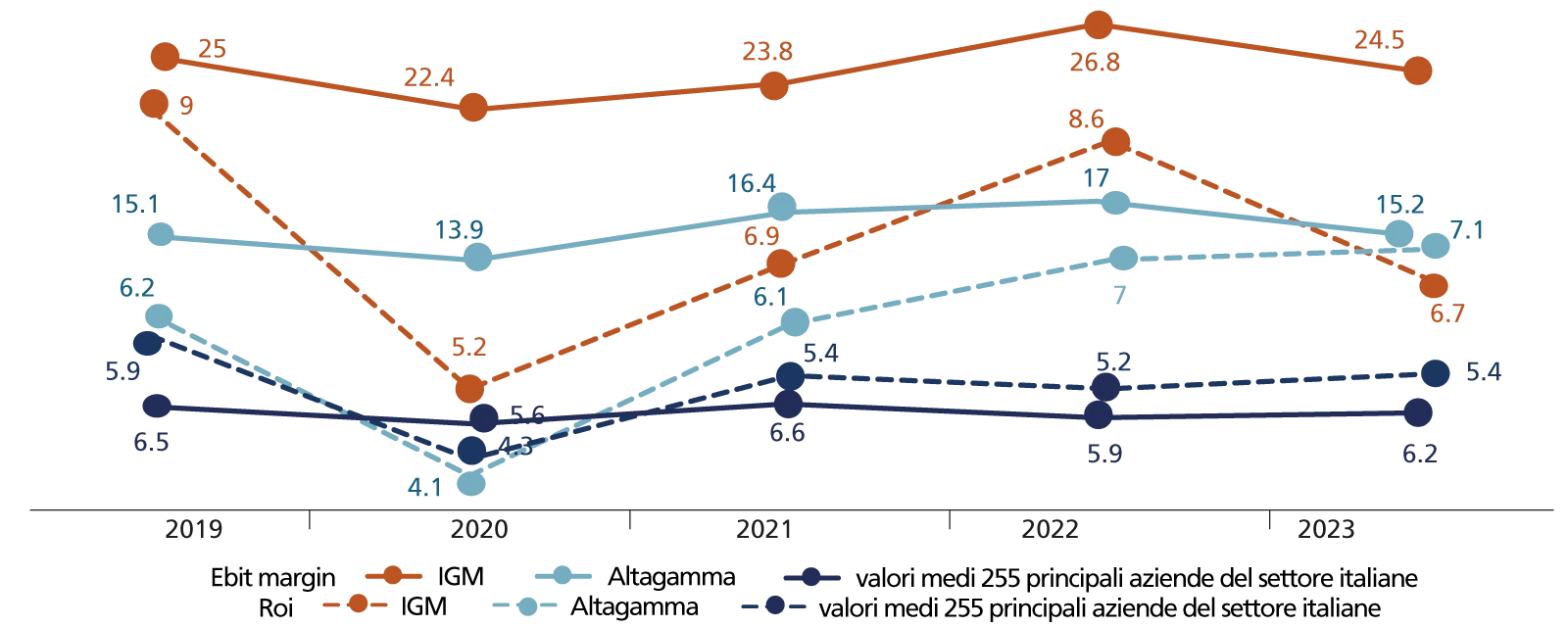

Questa nicchia della produzione vinicola è composta per il 59% da vini fermi e per il 40% da sparkling. Fortemente concentrata in Occidente, nel 2024 il 75% della produzione è avvenuta in Europa: 55-60% in Francia e 10-15% in Italia. Qui spiccano due aggregati di imprese espressione del vino italiano di alta qualità: Istituto Grandi Marchi (Igm), nato nel 2004 e oggi composto da 18 grandi aziende vitivinicole (tra cui Antinori e Ca’ del Bosco), con l’obiettivo di promuovere la tradizione del vino italiano di qualità nel mondo, e Fondazione Altagamma, attiva dal 1992, che riunisce imprese dell’alta industria culturale e creativa italiana, tra cui Frescobaldi e Ornellaia. «Il confronto tra Ebit margin e Roi di questi due aggregati e quello delle 255 principali imprese vitivinicole italiane nel periodo 2019-2023 conferma la migliore performance del comparto del vino di lusso. Anche la struttura finanziaria risulta più solida: nel 2023 il rapporto tra debito finanziario e patrimonio netto era pari al 31,1% per le aziende Altagamma, al 47,6% per quelle Igm, contro il 52,6% della media nazionale», conclude Oriana Romeo.

Nella botte piccola…

La Svizzera osserva da vicino le dinamiche globali, con un mercato che importa quasi due terzi del vino venduto, soprattutto dall’Italia (43%). Il consumo indigeno è invece sceso al 35,5%, complice il calo di produzione e consumi. «Fra le molteplici le sfide con cui si confronta la filiera, la principale è sicuramente garantire un prezzo equo e corretto ai viticoltori. Nel cuore dell’Europa, confiniamo con produttori molto forti e competitivi nei prezzi, nonché molto interessati al nostro mercato, con un alto potere d’acquisto, dove non valgono alcune limitazioni alla concorrenza presenti invece tra produttori europei», osserva Nicolas Joss, Direttore di Swiss Wine Promotion (SWP), ente nazionale incaricato di valorizzare l’immagine del vino svizzero in patria e all’estero.

Ma quali potrebbero essere le opportunità di crescita, considerato come la produzione sia destinata pressoché interamente al mercato interno, con un solo punticino percentuale di export? «In Svizzera abbiamo oltre 250 vitigni e 2.500 produttori. La qualità è alta: ad esempio, in una degustazione cieca a Wine Paris, uno spumante svizzero ha superato tutti i concorrenti, inclusi alcuni champagne. Dobbiamo trasmettere al pubblico questa ricchezza, anche attraverso iniziative come Cantine Aperte o Nel cuore della vendemmia, che avvicinano i consumatori al lavoro dietro ogni bottiglia. E, anche se limitato nei volumi, l’export nei nostri mercati prioritari ha un gran potenziale che intendiamo sviluppare ulteriormente», anticipa di direttore di SWP.

Anche la sostenibilità diventa leva reputazionale, nelle sue tre dimensioni – ambientale, sociale ed economico. «Dietro una bottiglia di vino svizzero si cela la salvaguardia del paesaggio, l’indotto per le regioni di montagna, le tradizioni e la cultura enogastronomica della Svizzera che si perpetuano. Sul fronte ambientale, il settore vanta già standard molto elevati: tra biologico, biodinamico, produzione integrata e rispetto delle prestazioni ecologiche richieste, il 90% delle superfici viticole adotta pratiche sostenibili. Inoltre, la produzione e il consumo locale riducono l’impatto ambientale del 30-40% rispetto ai vini importati dall’Europa o da oltreoceano», nota Nicolas Joss.

Intanto ci si prepara alla vendemmia, sperando in un’annata di maggiori soddisfazioni dopo il brusco calo del 2024, ai minimi degli ultimi 50 anni, a causa delle condizioni meteorologiche che hanno favorito le malattie della vite e ridotto le rese di almeno il 30% in tutte le regioni.

Ma sarebbe miope prevedere che un’arte millenaria, che di cambiamenti climatici e tecnologici ne ha conosciuti di epocali, sarà incapace di mostrare nuovamente la sua capacità di adattamento. Basta guardare i terrazzamenti del Lavaux, patrimonio Unesco, per avere la prova di come i terreni più impervi possano dare le soddisfazioni più grandi.

© Riproduzione riservata