Cantieristica antica

Trilioni di euro o dollari, in circostanze meno frequenti di yen o yuan. Sono queste le unità di misura dell’economia contemporanea, e dei suoi squilibri sempre più spinti, che siano commerciali, dunque di avanzo o disavanzo della bilancia delle partite correnti, che siano finanziari, quindi di deficit fiscale o debito pubblico, o anche soltanto dei privati, dunque di famiglie o imprese. I trilioni sono diventati però anche il metro di misura del successo di un ristretto club di aziende. A inizio anno la capitalizzazione di Wall Street aveva toccato il record di 62,2 trilioni di dollari, su un totale complessivo mondiale di 124, ma Apple da sola era arrivata a valere 3,83 trilioni, seguita dai 3,66 di Nvidia, e dai 3,48 di Microsoft. In aggregato le prime sette quotate americane sono arrivate a tagliare il traguardo di 17,6 trilioni. Dunque, un unicum storico? Forse no.

Vincendo le molte ambiguità dell’attualizzazione di valori storici a distanza di secoli, i 78 milioni di fiorini d’oro olandesi del 1720, la capitalizzazione alla borsa di Amsterdam della Compagnia olandese delle Indie Orientali (la più grande Ipo della storia nel 1602 per 6,5 milioni), potrebbero valere oggi o 2 (modesti) miliardi di dollari, o (ben) 7,5 trilioni. A far riflettere, al di là dell’assurdità di Apple&Co, è che la Compagnia delle Indie fu la più importante società privata di sempre, con flotte da guerra e mercantili, eserciti, proprietà, piantagioni e intere colonie tra gli attivi del suo elefantiaco bilancio, oltre a poteri analoghi a quelli di uno Stato moderno, battendo ad esempio moneta propria. Il suo impero era il mare, facendo la spola tra Asia ed Europa, spingendo su scala molto più ampia e globale quanto aveva fatto Venezia nel Medioevo e la corona spagnola nel Rinascimento, dopo la scoperta dell’America.

Del resto se si guarda più indietro nella Storia, regni e imperi, e anche dei più longevi, sono stati costruiti sulla terra, e quella hanno cercato di dominare, nonostante la presenza dell’acqua sia altresì una costante, a partire dall’Egitto o dai Mesopotamici. Per ovvie ragioni i primi a doversi attrezzare seriamente, ma non troppo, furono i greci, pionieri e grandi innovatori di quanto (trireme in primis) nell’arco di pochi secoli copiarono gli altri popoli del Mediterraneo, mercanti in testa, dai Fenici agli Etruschi.

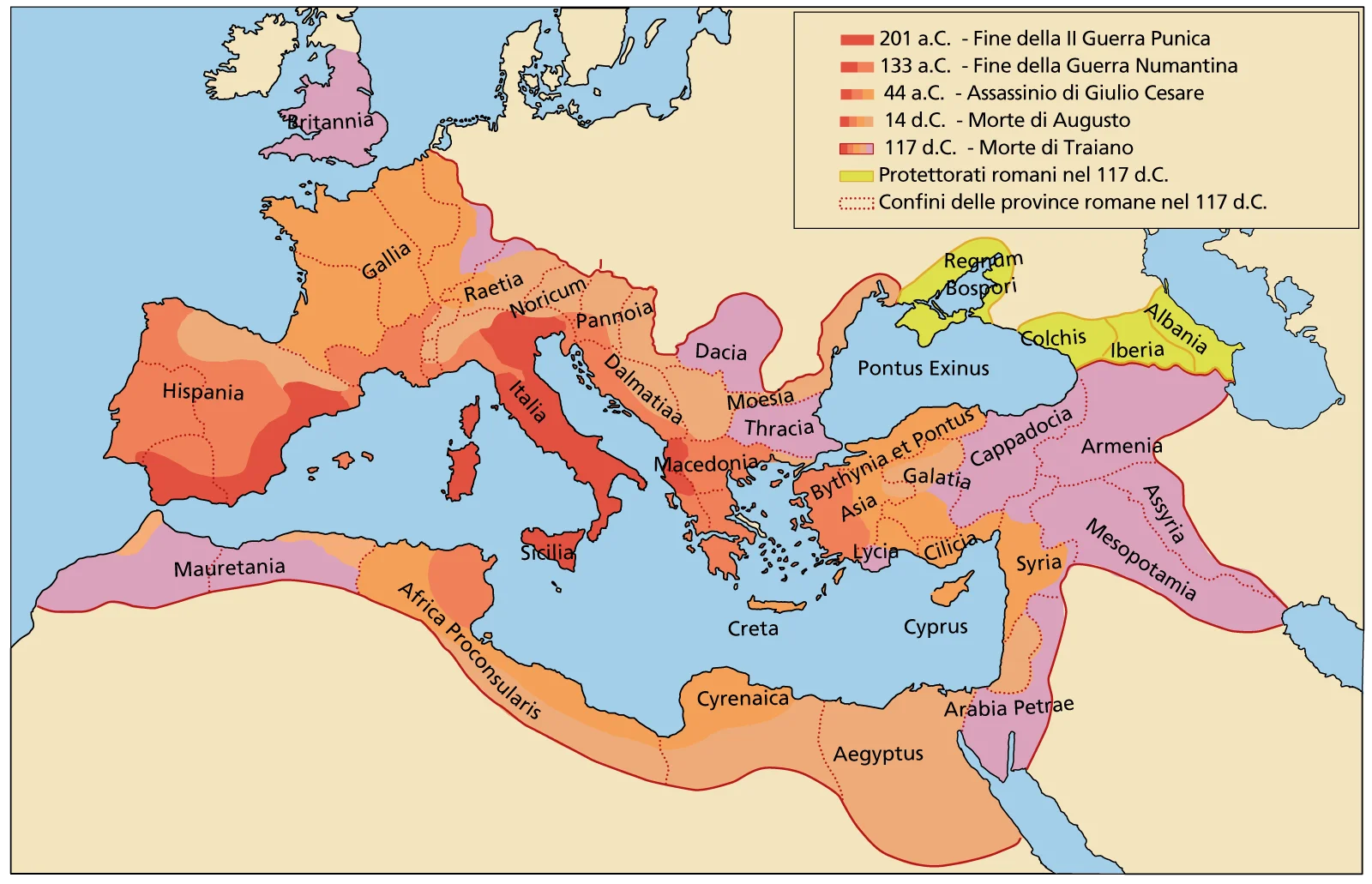

La più importante ‘colonia’ fenicia, e ben nota alle cronache, fu certamente Cartagine, rivale nonché probabile vincitrice dello scontro che si sarebbe trascinato per quasi due secoli con l’allora potenza emergente, Roma. Le due candidate egemoni non sarebbero potute essere più diverse, da un lato il fu villaggio di pastori del Lazio, una potenza terrestre che nel frattempo si era imposta non senza difficoltà nel centro e sud Italia, dall’altro un fu porto commerciale africano, una potenza marittima e di cavalleria, che agli inizi del III secolo a.C. controllava l’Africa occidentale, le isole e parte delle coste del sud della Spagna, oltre alle grandi isole italiche Sicilia e Sardegna.

Se le origini di Roma risalgono al 753, Cartagine fu fondata solo qualche anno prima, nell’814, da esuli di Tiro, attualmente in Libano, uno dei porti commerciali più importanti dell’epoca, e molto curiosamente, epica vuole, che il latino Enea avesse conosciuto proprio la sua regina nonché fondatrice, Didone. Analogamente a Roma, Cartagine era una repubblica oligarchica, dotata di una coppia di magistrati eletti annualmente (i sufeti), di un senato di 300 membri, e di un’assemblea popolare. A comandare realmente era il ceto nobiliare, una manciata di famiglie, quasi interamente di mercanti e pochi generali, che fondando numerose città stato nell’arco di pochi secoli erano arrivate a controllare l’intero Mediterraneo occidentale, per il tramite di una formidabile flotta, mercantile e militare, e ricorrendo a eserciti di mercenari.

Al termine di un lungo periodo di tensioni, risale infatti al 348 a.C. la stipula dei primi trattati, è nel 264 che scoppia in Sicilia la I Guerra Punica, l’inizio di uno scontro che si protrarrà sino al 146, quando al termine di un lungo assedio l’acerrima rivale fu rasa al suolo.

Al deflagrare dello scontro armato Roma non aveva alcuna esperienza militare in ambito nautico, e non disponeva nemmeno di una flotta competitiva. Ritardo che fu possibile colmare al costo di centinaia di navi distrutte, per la maggior parte per maltempo oltre che epiche sconfitte, ed è proprio per riarmare l’ennesima flotta, dopo la perdita di oltre 900 navi in una sola nottata nel 249, che nel 242, ancora durante la prima delle tre Guerre Puniche, la Repubblica Romana emise la prima significativa emissione obbligazionaria pubblica della storia. Armare le flotte era un affare particolarmente costoso, ma indispensabile per dominare il mare, e sconfiggere Cartagine, portando quindi la guerra in Africa.